选择出国&结识Pivot

我最初选择出国的原因很单纯:初中的时候比较喜欢物理,又知道美国的科学技术目前是处于领先地位的,就选择了出国学习物理。

读完本科之后,研究生继续申请美国学校也就是一个自然的选择了。不过在专业的选择上,我也是纠结了一阵。经过了四年本科的学习,我已经知道自己并非是那种一点就通、举一反三的天才了。受到了一些“劝退”思想的影响,我也思考过其他的可能性,所以在大学初期也进行了一些别的尝试(选计算机课等等),最终还是觉得更喜欢物理一些,并想要在有条件的时候做自己喜欢的事情,所以就确定了以物理相关专业PhD为主,其他MS为辅的申请方案。

结识Pivot

最初了解到中枢是来自于学姐的推荐,向我表示中枢做博士申请比较专业。在选择的过程中,我也是和几家谈过之后能感受到中枢在相关信息方面的积累,最终做出了选择。所谓的相关信息中,有一部分是可以在官网上获得的,但是需要花费一定的时间:比如我提到现在在跟着做研究的老师之后,中枢的老师了解该老师的大致方向和正在进行的课题,又为我推荐了几位九月回校之后可以继续跟的老师;也有一部分信息是比较难自己获得的,比如有哪些方向相近,funding又较多的项目,可以提高录取的概率。考虑到我申请凝聚态实验方向,中枢的老师推荐了很多Applied Physics和EE的项目,这是我之前没有想到过的,最后这样的选校策略也取得了比预想中要更好的结果。当然,详尽的school和faculty research在最终决定去向的时候也是必须要自己做的,但是只需要做2-3所学校的,并不需要申请的时候全部做完,那样太消耗精力了。

申请背景&规划留学

海本申请优劣势

在人数广大的中国申请人中,我属于比较少数的美本出身。

这一出身有一些劣势:

1)美本(非top)的竞争氛围相比于国内top校并不激烈,很多人(包括我)没有尽早进组的意识,在经历的积累上处于下风;

2)突然爆发的新冠疫情让绝大部分校园封锁两年,做实验的同学无处可去;

3)课程进度相较于国内更慢,很多基础知识(比如固体物理)都是大三大四才能够学到,学习实验相关理论的时候gap更大,更困难。

当然这同时也有很多优势:

1)学校认可度高,申请的时候占便宜;

2)招生委员会对于推荐人更熟悉(相比于国内的老师);

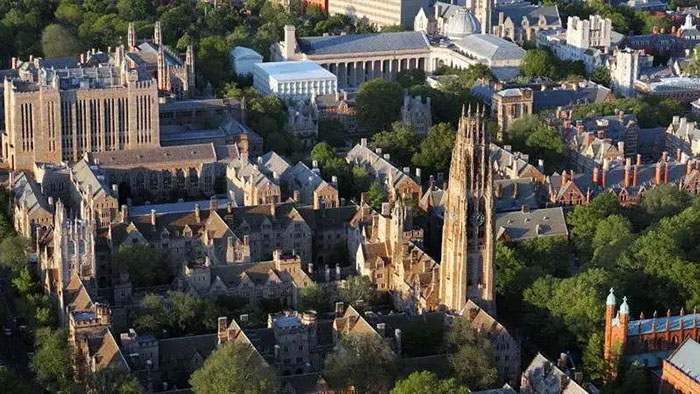

3)GPA高。正是因为这些优势,我得以把选校的档次向上提了一些,把本来应该和我没什么关系的“六大”也加入到了list里。

规划留学

在大致敲定申请的时候,已经是2021年3月底了,我的情况已经是十分危急:现在已经是大三下学期,还有8个月就要提交材料,而我才刚刚联系到一位国内的老师做实验,GRE也没有考,应该写在简历上的内容,可以说是一片空白。疫情在家独自网课麻痹了我的神经,导致我醒来的时候发现自己已经远远落在后面,要做的事情太多而时间太少。一下子发现自己还有这么多事情要做,压力大的同时我也不住地想要不要申请一个MS算了,PhD似乎是不可能了。

最后我选择了我一直以来的做法,这也是我最宝贵的经验:先做一件自己能做到的事情,然后再看看能不能多做一点。我先是尽量多去实验室熟悉环境,然后暑假期间基本做到了工作日每天都去;稳定了之后我开始利用每天早晚在地铁上的时间背GRE单词;然后为了在Fall、Winter两个quarter可以更专注于申请,我夏校选了一门GE,这门课每周两次在凌晨四点半上课,我尽量把它挤进了时间表。在这个过程中,我发现我对于实验的技巧也慢慢有了一些心得,做实验也会为我带来一些正反馈;理论方面我尽力去读了,实验的思路(推测XX现象的原因是YY,所以要如何设计实验,使得观测到observable ZZ的某种状态可以表明YY发生了)我学到了一些,这些在我面试的过程中起到了很关键的作用。在暑假期间我也给本校的老师发了邮件,meeting之后得到了进组的机会,又抽空考了GRE,获得了一个还不错的分数,我能感觉到目标在一个一个被达成。

科研与面试

九月份我返回了久违的学校,开始在另一个组学习。我很幸运,两位带我做实验的postdoc都是经验丰富、知识渊博,还很耐心地解答我各种小白问题的人。在这个过程中我的理论水平突飞猛进,大概从量子力学诞生之初的水平飞跃到了20世纪中后期的水准,让我感受到“带着问题去学习”效率确实很高,因为需求很迫切。不过正如我上段提到的,最重要的还是了解实验的big picture,因为其实委员会一般也不指望本科生了解所有的理论和技术细节,但是起码要知道自己为什么要做这些实验。这种一边学习一边做实验的日子没有持续太久,我就开始匆忙填写并提交了申请,然后开始了漫长的等待。

说是漫长的等待,其实12月底我就收到了普林斯顿的面试,之后也受到了其他学校的。结合我与其他同学的交流来看,面试主要分为两种,committee面试和committee+PI面试。Committee面试主要看老师熟不熟悉你做的方向,如果不熟悉的话,整个过程可能会是轻松愉快的聊天,比如说学习,关于Teaching的意愿,有没有关于program的问题等等,基本是考察英语口语能力。如果老师熟悉你做的东西,或者是committee+PI面试,可能就需要做slides来展示自己做的研究,主要是展示思路,所以在技术性问题上被问到了也很正常,比如我在面试里被问到了waveplate工作的原理是什么。

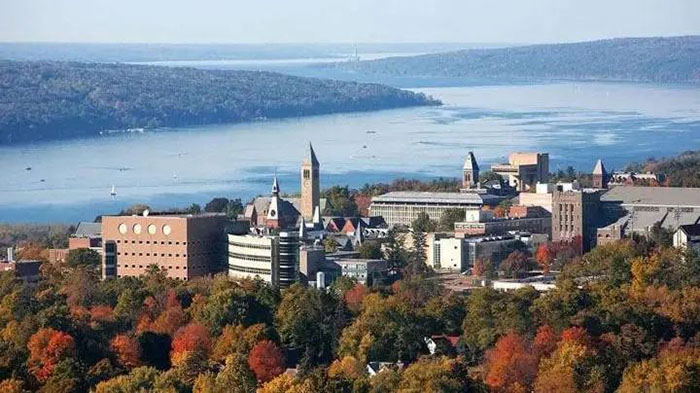

在面试完整整四十天(这应该是相当长了)之后,我收到了普林斯顿的offer。回忆了一下我交的这份申请材料,感觉也没有什么突出的地方,没有publication,研究经历也不够长,主要是和普林这一位PI方向对口,所以说一个人的命运啊,不仅要靠______,也要靠______。

申请回顾

这个申请的过程可以说是无憾又遗憾了。无憾是因为我感觉我在确定申请之后,我能做到的事情差不多都做了;遗憾是因为,在这之前有大把的时间就被我在浑浑噩噩之中浪费掉了。若是说我有什么可以提出的建议,那么一定是早点开始准备。

咨询服务热线

咨询服务热线

2024-12-13

2024-12-13