Part/01

申请背景介绍

我是北大数院统计系的,GPA是3.9,当然我们这一级GPA比较膨胀,可能3.8以上都有70个。当时大一的时候,我们一起上课,大二大三又遇到疫情,然后也PF了不少课,所以大家绩点都比较高,我同时还双修了经济学的双学位。

关于英语考试这部分的话,我觉得够用就行。我的GRE其实并不是特别高,只有324,在我填网申的时候发现其实好多学校都不需要GRE;托福的话105,其实我觉得在整个申请过程中都没有特别多的作用;甚至包括我的GPA,双学位,还有我的托福、GRE,在申请中没有起到任何的正面或者负面的作用。

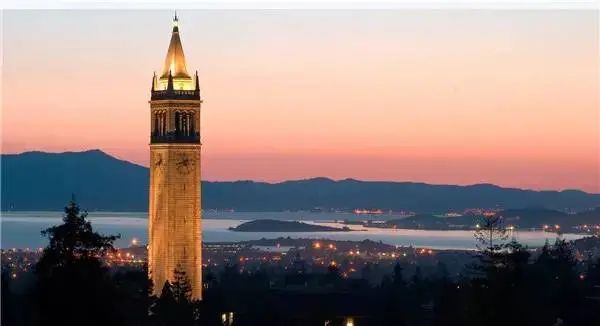

我科研主要做的是统计与机器学习理论方面的研究,严格意义上来说,严格意义上我没有校内的科研,我主要是和海外的一些学者有合作。在伯克利,我和同样也是北大毕业的一个老师合作了一些关于机器学习理论的文章;和普林的两位老师做了一些机器学习理论相关的东西;同时我也涉足了一些运筹学的内容,与MIT的老师合作,也是我之后申请到MIT IDSS Offer的地方,可以说是每年基本上都会有一位北大数院的同学能到他那读博。

Part/02

规划出国

我大概是在大一下决定想去留学的,所以在大二上,就去在北大校内找老师尝试了一下科研,但我感觉并不太适应在校内去做科研,所以说我后面就直接去找了海外的一些老师。

大二下,就是像我刚刚说的,我跟伯克利的老师展开了一些合作,他也是北大的校友,当时可能看我也是北大的学生,就对我也比较青睐,然后我就跟他去做了我的第一段科研。我们做的其实是比较机器学习的理论的一个工作,其实是我和一个伯克利的博士生一起来主导这个课题,老师来给一些建议,这样子的一个流程。最后也是在NIPS上发了一篇共一。

在大三我继续做了一些科研,这一段的话我主要是跟普林的老师有一些合作,继续做的统计机器学习理论相关的工作。我在大二的时候,可能还没有独立的去带一个课题,因为我是和博士生一起去主导这个课程,但是在大三的话我可能更加自己去take the lead,自己去带一个课题。

同时我暑假的时候也去办了一个实地暑研,去到了普林斯顿大学,因为都在东海岸,我也去MIT串门,然后跟MIT的老师做了一些运筹学相关的一个工作。

到大四上可能就要开始准备申请了,我们会先去确定自己到底要申请哪些项目。对我来说,我主要是申统计和CS,然后辅申一些运筹学的项目。在确定完要申请的项目之后,Pivot中枢的老师就会给我一个表格,这个表格会给你列出这些项目详细申请信息,比如它的申请的网址,DDL,要提交哪些申请材料,对背景和成绩有哪些硬性的要求。之后的话就可以开启网申了,开始提交文书。写文书其实也可以说是总结你整个科研经历的一个过程,文书里会去梳理你之前干了哪些工作,你为什么要去选择这些项目,大概是这样的一个事情。整个过程其实是一个非常非常冗杂的过程,但是其实也是一个时间,让我们停下科研,重新审视自己,做了之前的一些工作,你到底想做什么方向。

大四的寒假的话就是面试。面试的内容,一般来说就是介绍你自己以及一个你曾经做过的与这个学校项目相关的一个科研项目,一般来说这部分介绍控制在15分钟左右,然后可能还会和老师有一些比较随意的谈话。整个面试过程,你要保持跟老师能够很好地表达出你对这个学校的一个充分的意愿,这是一个比较重要的事情,因为无论你面试的是dream school,还是说你的保底校,你都该充分的表现出自己想去这个学校,你必须要有这样子的一个信心,不然的话对面的面试官看到你都不想来,为什么我要发给你?就算你的背景非常强,你也和这个项目非常的匹配,如果你不想来,那一切都没有都没有意义了。

整个面试过程中,Pivot也提供了很多帮助,比如会帮你去模拟面试,模拟面试整个流程我觉得确实还是起到了一个很好的准备作用。

Part/03

申请方向

我主申的方向,就是统计机器学习理论这一方面的话,我是申请到了Stanford的统计,Berkeley CS,这两个我觉得是比较好的一些Offer,这两个Offer我觉得基本上都可以算是老师的一个Connection起到了最大的作用。Berkeley CS的话其实也是非常机缘巧合,我是跟Berkeley的统计系的老师合作的,不过他在CS系有一个兼职,所以说当时我跟CS又建立一个联系,另一方面,我跟普林合作的老师,合作的期间他跳槽了,他从普林跳到了Berkeley,到伯克利的第一年,学校一般都会比较支持他去招新学生,所以说我也是非常幸运拿到Berkeley CS的Offer。

另一个就是Stanford统计Offer,实际上我的整个科研的整个科研的历程中没有跟Stanford的老师有任何的合作,不过我跟Stanford有间接的关系,是什么呢?就是像是我之前合作的Berkeley老师和普林的老师,他们都是斯坦福读PhD出来了一些老师,他们同时也是和斯坦福的很多老师都非常的熟,和我合作的普林的那个老师,他在Stanford为他手下的PhD打广告,找教职的时候,顺便也给我打了个广告,当时可能也就是那时候斯坦福统计的老师对我也有一个印象,最后把我招进去也成了陆本唯一的到Stanford 统计的一个学生。

除此之外我还辅申了OR也就是运筹方向,OR的话我主要围绕着MIT的一段科研来展开的申请的,所以我没有申请特别多,就只有一个MIT IDSS和一个哥大IEOR的项目,这两个最后也都拿到了Offer。整体来说的话,MIT IDSS确实比较类似于给你Return Offer,就是你在那儿干了,干得好,他就可能会给你Return Offer。

整体来说的话,这三个方向就是统计,CS和OR,我申请的整个都是围绕着我的统计理论背景来申请的。虽然说有相同的地方,但这三个方向申请的难度其实是完全不同的,就我个人而言来感觉的话,就是CS是难于统计,统计要难于OR。大家如果要去保底一些什么学校的话,我觉得可以试一试,去找运筹学相关的一些项目。

然后另一方面的话申请这一些项目的话,必须要去找老师要推荐信的话,其实就是说一定要大胆去找老师,多推销自己,然后甚至有些老师他不仅能给你推荐信,他可能还可以给你一个Return Offer。所以说就是说在科研过程中的话,一定要保持和真正的一个大老板的沟通,大老板可能不经常出现,但是他才是决定你能不能到一个学校的关键,所以说你一定要跟他时刻的保持交流,他才会对你有印象,会给你写强推荐信,或者直接给你一个Return Offer。在科研过程中一定也不要只埋头去做科研,而是要时刻的去向老师去表现自己,这我觉得是一个非常重要的事情。

Part/04

Pivot助攻

整个过程中,Pivot其实也给到了很大的帮助,辅导我在北大校内去找老师做科研,让我了解了整个科研的流程,后面的话去Berkeley做科研,也是Pivot给我推荐的一个老师,包括我当时线下过去做暑研申请J签什么的,Pivot也给予了特别多的帮助。

Pivot是一个非常专业的团队,辅助了我非常多的事情,然后也规避了一些风险,从校内到远程,又到实地访问,整个课题推进和申请中,Pivot都是在中间起到了很多的润滑的作用。

对学弟学妹的建议

最后我想说的是就是留学申请这个事情可能确实是一个非常功利的事情,你要去瞄准目标的学校,找匹配的老师去套磁做科研,然后尽量和老师保持良好共同,最后就一定能拿到强推,或者说直接给你Return Offer。

如果我要用一句话的话,就是说是 Connection Matters the most,联系是最重要的,这不仅是指你和老师的联系,你其实也可以和学长学姐们多交流。你需要去定期的向老师多展示自己,给老师尤其是最大的大老板,一定要找到机会去跟他展示自己,因为他才是会给你或者说给你强推的。

但是申请到PhD它也不是一个完全的终点,因为这是相当于你在一个新的地方的新的开始,不同的项目它也会很大程度上影响到你未来的一些事业的走向,所以说在大家就是埋头科研埋头拉车的时候,也希望能多抬头看路,看一看自己未来的方向,然后再做出自己的一个选择。

咨询服务热线

咨询服务热线

2025-04-08

2025-04-08